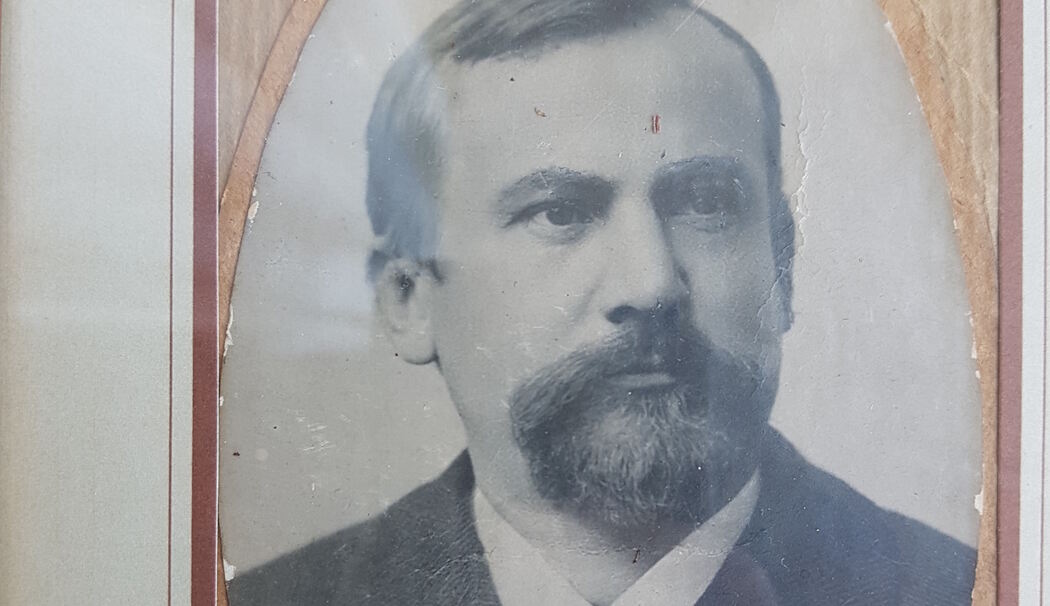

In dem benannten Jahr 1871 kam von Nürnberg her ein damals 20-jähriger Handwerksbursche »auf der Walz« nach Berchtesgaden und blieb da, weil er hier die Liebe fürs Leben gefunden hatte. Er hieß Hans Ammon, war 1851 als sechstes und jüngstes Kind des Damenschneiders beziehungsweise, wie es damals hieß, des Frauenkleidermachers Johann Georg Ammon und dessen Ehefrau Margaretha in einem Nürnberger Stadtviertel hinter der Burg zur Welt gekommen und hatte in seiner Heimatstadt das Tapeziererhandwerk erlernt. In Berchtesgaden nahm er zunächst Wohnung in einer kleinen Kammer unterm Dach des Guttmann-Hauses am Marktplatz (heute Marktplatz 14).

Doch aufgrund seines Fleißes und seines unternehmerischen Wagemutes sollte es nicht bei diesen bescheidenen Wohn- und Lebensverhältnissen bleiben. Hans Ammon machte sich bald mit einem eigenen Handwerksbetrieb als Tapezierer und Raumausstatter selbstständig. Weil es ihm gelang, nicht nur bei den Einheimischen, sondern auch bei den betuchten Zuwanderern Aufträge zu bekommen, prosperierte sein Geschäft bald in beachtlicher Weise. Nicht lange, und er konnte in guter Lage am Rande des Marktes Berchtesgaden einen Baugrund erwerben und dort ein stattliches Wohn- und Geschäftshaus errichten (das später in den Besitz der Familie Lederwaren Meier überging).

Hans Ammon hatte aber nicht nur sein handwerkliches Geschick und seinen Geschäftssinn aus seiner fränkischen Heimat mitgebracht, sondern auch seine evangelische Konfession. Er schloss sich deshalb als aktives Mitglied der kleinen örtlichen evangelischen Kirchengemeinde an, und als hier in den 1880er-Jahren die Idee geboren wurde, im Markt Berchtesgaden ein evangelisches Gotteshaus, die heutige Christuskirche, zu errichten, da trat er dem damals ins Leben gerufenen »Protestantischen Kirchenbauverein« als »Constituierendes Mitglied Nummer 1« bei.

Viele Nachkommen

Hans Ammon ist nicht alt geworden. Als er am 23. Oktober 1906 im Alter von 55 Jahren an einem Herzversagen verstarb, hinterließ er jedoch nicht nur Spuren als Handwerker und Geschäftsmann, sondern auch eine zahlreiche Nachkommenschaft. Weil einige seiner Söhne, nachdem sie unterschiedliche Handwerksberufe erlernt hatten, eigene Betriebe gründeten, kam dem Namen Ammon in der Berchtesgadener Geschäftswelt bald eine beachtliche Verbreitung und zugleich eine wachsende Wertschätzung zu. Mit dem Sohn Georg war eines seiner Kinder als Raumausstatter in die beruflichen Fußstapfen des Vaters getreten. Der Sohn Andreas hatte eine Gärtnerausbildung absolviert und eröffnete in Unterstein eine Gärtnerei. Theo war Schneider geworden und seine Frau Marie besaß in der Königsseer Straße ein Lebensmittelgeschäft, einen etwas größeren Tante-Emma-Laden.

Zwei der Söhne von Hans Ammon sind einer besonderen Hervorhebung wert. Das ist zum einen Leo, der eine gute künstlerische Begabung hatte und sich beruflich der Fotografie widmete. Mit seiner Frau Clara gründete er in der Schönau ein Fotogeschäft, dem später Filialen im Markt Berchtesgaden und in der Ramsau folgten. Leo hatte ein besonderes Auge für die Einzigartigkeit des Berchtesgadener Landes und seiner herrlichen Bergwelt. Er scheute keine Mühen, zu jeder Tages- und Jahreszeit mit dem Fotoapparat im Gepäck die hiesigen Berge zu besteigen, deren Schönheit fotografisch festzuhalten und anschließend auf den in seinem Verlag produzierten Ansichtskarten herauszugeben. Diese Ammon-Karten erfreuten sich bei den Kurgästen ebenso wie bei der einheimischen Bevölkerung über Jahrzehnte großer Beliebtheit und wurden in die ganze Welt versandt. Eine große Anhängerschaft und ebenfalls internationale Verbreitung hatte auch der jährlich neu herausgegebene und jedes Mal mit Berchtesgadener Motiven großartig bebilderte Ammon-Jahreskalender. Darüber hinaus hielt Leo Ammon viele stets gut besuchte Dia-Vorträge, und auch einen Fotoband mit Motiven aus dem Berchtesgadener Land gab er heraus.

Der Uhrmacher Franz Ammon

Eine besondere Erwähnung verdient auch der Sohn Franz, der 1895 geboren wurde und das Uhrmacherhandwerk erlernte. Sein Lehrherr war der Uhrmachermeister Pusch, der sein Geschäft in der Maximilianstraße betrieb (heute Haus Nr. 14). Nicht lange nachdem Franz ausgelernt hatte, begann der Erste Weltkrieg und er wurde als Rekrut an die Westfront, in die Gegend von Verdun, beordert. Wegen seiner beruflichen Ausbildung fand er als Funker Verwendung; es blieb ihm damit erspart, an der Kampflinie als Frontsoldat eingesetzt zu werden. Bald nach Kriegsende lernte er, zurück in der Heimat, seine Frau Maria kennen, ein Bauernmädchen aus einem Weiler bei Laufen. Der Ehe mit ihr entsprangen ein Sohn und zwei Töchter.

Franz Ammon hatte 1920 im Markt Berchtesgaden ein Uhrengeschäft gegründet, mit dem er zu vier anderen hier bereits ansässigen Uhrmacherkollegen hinzutrat. Er machte sich in Berchtesgaden bald einen guten Namen als hervorragender Uhrmacher und redlicher Geschäftsmann, wobei er selbst stets bescheiden und zurückhaltend auftrat. Doch einmal geschah es, dass sein Name durch die ganze Welt ging. Denn im Jahr 1932 baute er den damals kleinsten Elektromotor der Welt. Ein bebilderter Bericht über diese technisch-handwerkliche Leistung wurde weltweit in vielen Zeitungen veröffentlicht (siehe Kasten).

Im Zweiten Weltkriegs musste Franz Ammon altersbedingt nicht mehr zum Militär, und nach dem Krieg trat sein Sohn Franz Ammon junior in das väterliche Uhrengeschäft ein; der Firmenname wurde auf »Franz Ammon & Sohn« erweitert.

In den 1960er- und 1970er-Jahren erreichte die Generation der Söhne des Nürnberger Einwanderers Hans Ammon nach und nach die Ruhestandsgrenze. Nur Leo und Franz hatten für ihre Betriebe familiäre Nachfolger, die anderen Ammon-Firmen erloschen jetzt. Leo Ammon ist 1969 gestorben. Sein Sohn Hans führte das Fotogeschäft weiter, bis er 2005 in den Ruhestand trat. Die Ära Foto Ammon fand damit ihr Ende.

Einzig das Geschäft Uhren Ammon gibt es in Berchtesgaden bis heute. Es war ab 1985 in dritter Generation von Uhrmachermeister Stefan Ammon weitergeführt und um das Segment Schmuck erweitert worden. Nachdem Stefan 2018 in den Ruhestand trat, ist heute dessen Stiefsohn, der Uhrmacher Roland Mayer, in vierter Generation der Geschäftsinhaber.

»Unternehmen kommen und gehen«

Von Jeff Bezos, dem Chef des Versandriesen Amazon stammt der Satz »Unternehmen kommen und gehen«. Mit ihnen kommen und gehen auch die Namen. Das gilt für die weite Welt draußen und ebenso für die kleine Welt des Berchtesgadener Landes. Das gilt hier für den Namen Ammon, der einst durch einen jungen Nürnberger nach Berchtesgaden kam. Ein Name, der hier bekannt wurde und geachtet war, der seine Blütezeit und seinen guten Klang hatte, dann aber nach und nach wieder geschwunden ist. Mit Ausnahme des Uhren- und Schmuckgeschäfts Ammon, das es im Markt Berchtesgaden jetzt schon seit über einhundert Jahren gibt. Nicht zuletzt, weil es der letzte verbliebene Uhrmacherbetrieb am Ort ist, bedeutet es für die Berchtesgadener Geschäftswelt eine echte Bereicherung und schon deshalb ist ihm eine gute Zukunft zu wünschen.

Hannes Ammon, der Autor dieses Beitrags, ist der Urenkel von Hans Ammon und Enkel von Franz Ammon.

Der kleinste Elektromotor der Welt – Eine Erfindung von Franz Ammon

Über den von Franz Ammon entwickelten kleinsten Elektromotor der Welt erschien am 15. Juli 1937 in der US-amerikanischen Zeitung »The Christian Science Monitor« folgender Artikel (Übersetzung ins Deutsche):

»Geduldig arbeitete Herr Franz Ammon in seinen Mußestunden den größten Teil seines Lebens an einer mikroskopischen Aufgabe. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen und aus fernen Städten und Dörfern reisen Menschen in diese kleine Stadt in Oberbayern, um den vielleicht kleinsten Elektromotor der Welt zu sehen.

Er ist nur 0,315 Zoll hoch und ist auf einer Basis gleichen Durchmessers befestigt. Ein Duplikat von Standardmotoren, außer in der Größe, seine Nennleistung beträgt 0.01 PS. Er hat alle Teile, die bei der Standardkonstruktion benötigt werden, einen Miniatur-Dreisektoren-Rotor, der mit 30 Drahtwindungen auf jedem Abschnitt gewickelt ist – Draht mit einem Durchmesser von 0,0023 Zoll. Die Feldspulen sind mit 60 Windungen des gleichen Drahtes gewickelt. Der Motor arbeitet mit dem Strom einer Taschenlampenbatterie, verbraucht aber so wenig Strom, dass eine Taschenlampe als Widerstand in den Stromkreis eingefügt werden muss.

Herr Ammon will mit dem Motor keinen praktischen Zweck erfüllen. Er suchte nur einen Zeitvertreib, der etwas mehr handwerkliche Geschicklichkeit erforderte als sein normaler Beruf. Von Beruf ist er ein Uhrmacher.«