Dr. Manfred Feulner hatte 1993 für den »Berchtesgadener Heimatkalender« einen Beitrag verfasst, in dem er die Entstehung und Entwicklung dieser Idee mit Unterstützung von Akten aus dem Gemeindearchiv detailliert beschrieb. Darin wird gleich zu Beginn das Schreiben von A. Miller an den Magistrat aus dem Jahr 1906 zitiert. Darin beklagt Miller den gesteigerten Verkehr in der Bahnhofstraße nach Eröffnung der Bahnstrecke Berchtesgaden – Schellenberg »durch Fuhrwerke jeder Art sowie namentlich durch Automobil«. Dadurch dürfte »die bestehende Straße dem Verkehr mit dem Markt nicht mehr genügen«. Die Anlage eines »elektrischen Aufzugs oder einer elektrischen Bahn nach dem Obermarkte« wäre ein »allseitiger Wunsch der fremden Gäste«.

Es waren aber nicht nur die völlig unzureichenden Verkehrsverhältnisse der damals noch nicht ausgebauten Bahnhofstraße, die A. Miller zu diesem Schreiben veranlassten. Vielmehr befürchtete auch die Geschäftswelt des Marktes, dass »das Gros des geschäftlichen Verkehrs und Lebens ins Tal abwandern« würde. Diese Anregung wurde tatsächlich aufgegriffen und so gibt es ab 1910 einen Schriftverkehr mit der Maschinenfabrik A. Stigler in München, die vom Königlich Bayerischen Staatsministerium »die Bewilligung zu den Vorarbeiten« (»Projektierungskonzession«) für die elektrische Drahtseilbahn vom Bahnhof zum Markt erhalten hatte. Mit genaueren Vorarbeiten wollte man aber noch warten, da mit einer Verlegung des bestehenden Bahnhofs gerechnet wurde. Dieses Problem und vor allem auch finanzielle Fragen waren die Gründe, warum sich die Verwirklichung des für nötig erachteten Aufzugs in die Länge zog.

Eine Frage der Kosten

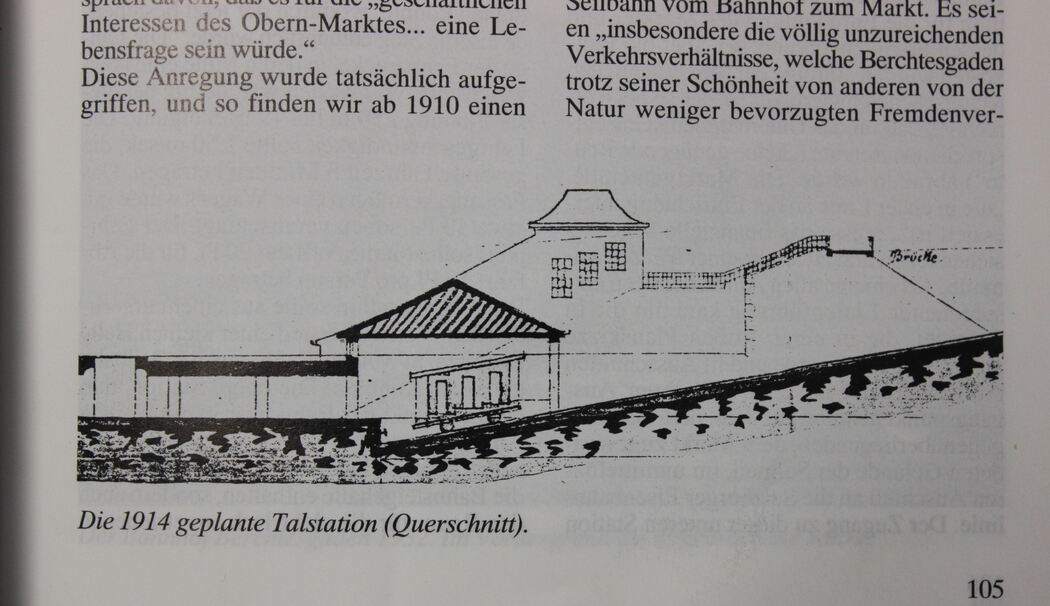

1914 beschäftigte sich anstelle der Firma Stigler die »Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen« in Nürnberg mit der Seilbahnplanung. Allerdings wurden die Baukosten infolge der »sehr erheblichen Schwierigkeiten« als so hoch errechnet, dass für das Unternehmen keine entsprechende Rendite abfallen würde. Die Marktgemeinde müsse deshalb das finanzielle Ergebnis mit einer sechsprozentigen Zinsgarantie sicherstellen. Laut der im Maßstab 1:200 gefertigten Planskizze sollte die Talstation auf dem Salinengelände in unmittelbarem Anschluss an die Salzburger Eisenbahnlinie stehen.

Der Zugang sollte durch einen neu erstellenden, den Bahnkörper der Reichenhaller Eisenbahnlinie unterführenden Tunnel vermittelt werden. Die Länge der Fahrstrecke, in deren Mitte eine Ausweichstelle vorgesehen war, betrug bei dieser Planung 250 Meter bei 19 Prozent Steigung. Die Fahrgeschwindigkeit sollte 1,50 Meter pro Sekunde, die gesamte Fahrzeit drei Minuten betragen. Das Fassungsvermögens eines Wagens wurde mit etwa 40 Personen veranschlagt, der Fahrpreis für die Auffahrt sollte 20 Pfennige, für die Abfahrt 10 Pfennige pro Person betragen.

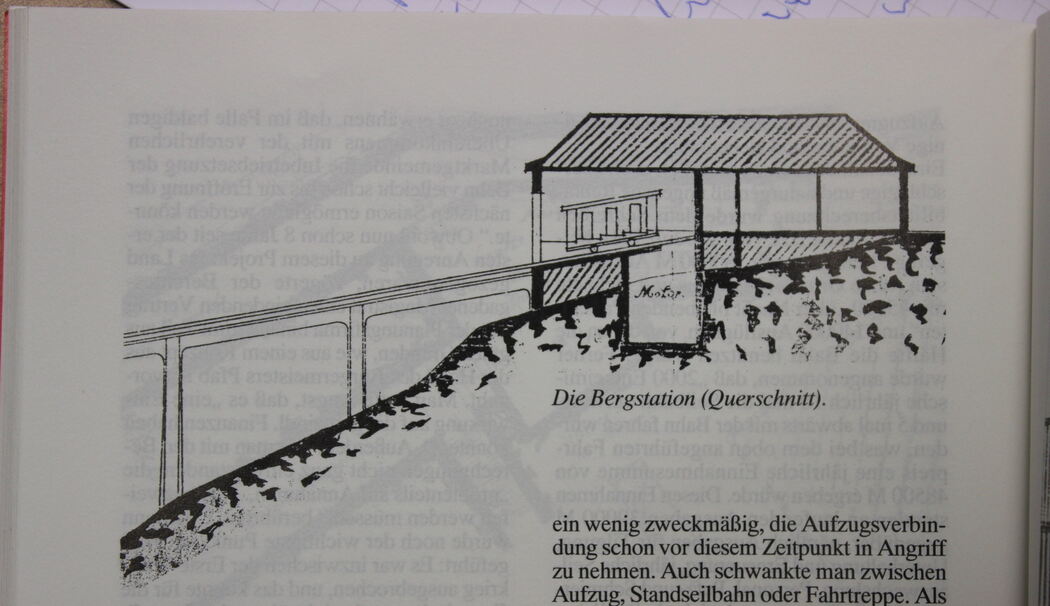

Die untere Station sollte aus einem unterirdischen Warteraum und einer kleinen Halle bestehen, in die die Wagen der Seilbahn einlaufen konnten. Die obere Station war in einer kleinen Anlage gegenüber dem Hotel »Vier Jahreszeiten« geplant. Also ungefähr an der Stelle, an der heute ein Kiosk steht. Diese Station sollte nicht nur die Bahnsteighalle enthalten, sondern auch den Raum für die elektrisch angetriebenen Aufzugsmaschinen, einen Warteraum und einige Verkaufs- und Nebenräume. Den Plänen beigefügt war eine eher ungenaue Rentabilitätsberechnung, nach der mit einem jährlichen Überschuss von 9500 Mark und damit einer Verzinsung des Anlagekapitals von 2,64 Prozent zu rechnen war.

Der Magistrat zögerte

Doch der Berchtesgadener Magistrat zögerte. Man hatte Angst, dass es eine »Einwirkung auf die gemeindlichen Finanzen haben könnte«, wenn man den Bau in Auftrag geben würde. Außerdem war man mit den Berechnungen nicht ganz einverstanden. Immerhin war zu dieser Zeit auch noch der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und als dann noch angeführt wurde, dass das Interesse an dem, Beförderungsmittel nicht ein rein lokales sei, sondern auch die Gnotschaft Stanggaß in der Gemeinde Bischofswiesen davon profitiere, war klar, dass es eine schnelle Realisierung nicht geben würde. Man suchte vielmehr nach Gründen, zum damaligen Zeitpunkt von dem Projekt Abstand zu nehmen.

Und so hörte man erst 1929 wieder von dem Projekt. Da setzte sich Freiherr von Meyern-Hohenberg aus Schönau für eine mechanische Aufstiegshilfe ein. Auf sein Betreiben hin wurde die voraussichtliche Frequenz der Bahn durch Fußgängerzählungen festgestellt. Danach ergab sich ein Tagesverkehr, der je nach Monat bei 2000 bis 3500 Personen jeweils hinauf und hinunter betrug. Allerdings waren diese Ergebnisse nur von geringem Wert, denn inzwischen gab es wieder Pläne zum Neubau des Berchtesgadener Bahnhofs. Auch schwankte man zwischen Aufzug, Standseilbahn und Fahrtreppe.

Jahrzehntelanger Stillstand

Zu diesem Zeitpunkt brachte sich die Maschinenfabrik Esslingen in das Projekt ein. Sie legte für eine Standseilbahn mit 88 Metern Fahrschienenlänge genaue Berechnungen vor, wobei an ein Fassungsvermögen pro Wagen von 75 Personen gedacht war. Während die Esslinger Firma 91 780 Mark als Materialkosten berechnet hatte, kam wenig später die Münchner Firma Fühles & Schulze zu dem Ergebnis, dass 60.000 bis 70.000 Reichsmark ausreichen sollten.

Die Gemeinde begrüßte zwar die Planungsarbeit, hielt sich in Sachen Finanzierungszusage allerdings zurück. So hieß es unter anderem, »dass für dieses Projekt hier nach wie vor großes Interesse besteht und dessen Ausführung zweifellos einmal (!) in Angriff genommen wird«. Das Schreiben war auf den 31. Januar 1933 datiert – es war der Tag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Jahrzehntelang hörte man schließlich nichts mehr von diesen Plänen, womöglich wegen des Bahnhofsneubaues und des Ausbaues der Bahnhofstraße.

Erst ab etwa der 80er-Jahre war die Aufstiegsmöglichkeit wieder ein Thema. Man wollte sich retten vor der zunehmenden Verkehrsflut im Markt, die die verbesserten Zufahrtsmöglichkeiten und der Bau der Tiefgarage vor dem Kongresshaus mit sich gebracht hatten. Etwa ab den 80er- Jahren kamen immer wieder Vorschläge für den Bau eines großen Auffangparkplatzes auf dem heutigen Salinenplatz. Die Besucher wollte man mit Aufzügen hinauf zur Maximilianstraße befördern, um den Markt vor allem für Fußgänger umzugestalten.

Tatsächlich wurde der Markt im Laufe der Jahre auch fußgängerfreundlich. Statt des davor noch leidenschaftlich diskutierten Schloss-Durchbruches für den Kraftfahrzeugverkehr, mit dem man den Verkehr von der Bahnhofstraße direkt auf den Schlossplatz leiten und die Engstelle beim Neuhaus-Torbogen entschärfen wollte, schaffte man Fußgängerzonen vom Rathausplatz bis zum Weihnachtsschützenplatz. Und so langsam füllte sich auch der Salinenplatz mit anderer Infrastruktur. Schon lange gibt es dort einen Baumarkt und jetzt auch eine gut angenommene Skater-Anlage. Der zur Verfügung stehende Raum für einen Parkplatz ist weniger geworden – und auch die Notwendigkeit dafür wird kaum mehr gesehen, die Kommune setzt für die Zukunft vor allem auf den ÖPNV.

Viertelstunden-Takt als Ziel

So deutlich wie Bürgermeister Franz Rasp kürzlich auf der Berchtesgadener Bürgerversammlung hat allerdings noch niemand öffentlich einen Schlussstrich unter das Projekt gezogen. Da wollte ein Bürger wissen, ob der Bau einer Aufstiegshilfe vom Salinenplatz hoch zur Maximilianstraße heute noch aktuell sei. Die Antwort des Marktbürgermeisters: »Wenn es einmal einen kostenlosen Viertelstunden-Takt zwischen dem Bahnhof und dem Markt gibt, dann brauche ich so einen Aufzug nicht mehr.« Damit widersprach er auch der Vision von Martina Schneider vom Büro für Stadtplanung und Landschaftsarchitektur »Stadt Raum Planung« aus München«, die im Oktober auf einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung zum Stadtentwicklungskonzept in Berchtesgaden die alte Aufzugsidee noch einmal aufgewärmt hatte. Möglicherweise ein letztes Mal.

Ulli Kastner